|

|

| |

|

||

|

|

LES FOUILLES DE SAINT GERMAIN L'AUXERROIS |

|

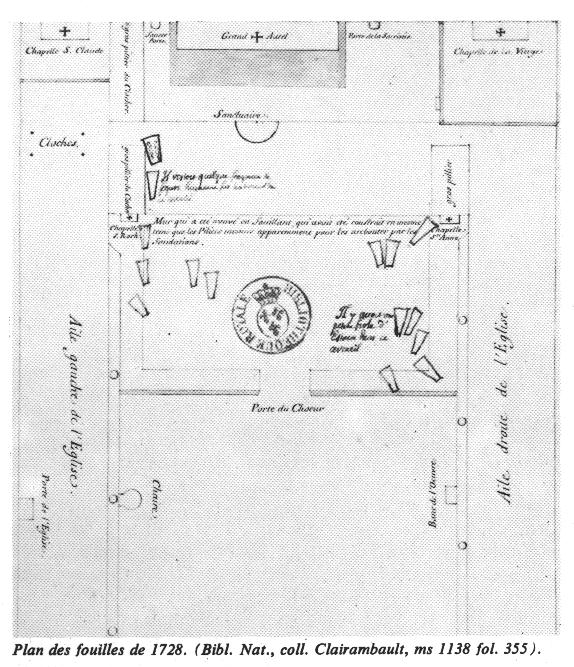

Fin 1727, Pierre de MALEZIEU, seigneur de CHATENAY-sousBAGNEUX, résolut de faire établir un caveau pour les seigneurs et curés, sous le choeur de l'église paroissiale, et selon le testament de son père. Les travaux entrepris le Il janvier 1728 furent élargis par P. de CLAIRAMBAULT et à 4 pieds de profondeur, 15 sarcophages (sept au nord et huit au sud) dont un plus large pour deux corps, furent découverts, les pieds tournés au couchant. Leur emplacement était étroitement adapté aux fondations de l'église du XIIe entre les deux gros piliers dont celui du clocher au nord, et suivant le mur construit apparemment pour arebouter ces mêmes fondations. Ils présentaient toutes les caractéristiques du produit d'une active industrie parisienne des VIIe-VIIIe : de plâtre moulé, à 1 intérieur lisse, de forme trapézoïdale, de dimensions identiques à de nombreux autres retrouvés dans les nécropoles mérovingiennes de la région parisienne. Fabriqués en atelier, plus solides que ceux du vieux cimetière (qui avaient été coulés sur place) leur paroi était de 0, 108 - 0,135 ni d'épaisseur - les couvercles de plâtre également assez bien fermés, mais sans être scellés. Les représentations humaines étaient très rares à cette époque, pourtant un sarcophage portait encore les traces d'un visage : peut-être Daniel dans la fosse aux lions (motif habituel) ou orante. L'ornementation du panneau du pied appartenait à un type très fréquent : rosace ici figurée par un cercle dans un octogone, entourant une composition étoilée, ou deux flèches croisées ou bien un chrisme en partie effacé. |

|

|

Dans chaque cercueil, de la poussière, quelques restes d'os

et de la terre se trouvaient mêlés à un unique pot

de terre grise à flammules rouges, sans anse, percé après

cuisson pour évaporation des aromates, encens, et fumée

de charbon, ce dernier presque intact dans quelques pots. Une fiole

d'étaiù, à long col, percée également,

de style très courant au Moyen-Age, se trouvait dans un cercueil.

|

|

Dessin d'un des sarcophages d'après texte et de symboles chrétiens gravés fréquemment (Daniel dans la fosse aux lions et chrisme). |

|

Ces sépultures ne pouvaient provenir d'un cimetière

de campagne datant d'avant l'érection de l'église. Sans

aucun doute, ce cas de réemploi de sarcophages mérovingiens

date du XlIe siècle. L'extraction et le transport de ces cercueils

ne posa pas de problèmes pour une si courte distance entre l'ancien

cimetière (fiche 5) et l'église. On sait que l'inhumation

dans les églises et dans les bourgs ne date que du XIIe-XIIIe

inhumation qui concerne non seulement les corps saints (prêtres,

personnages, mais aussi des habitants.) ici) et de même contenu (charbon parfois non consommé, cendres d'aromates, encens, eaux bénites, etc ... ) que celle trouvée à l'ancien cimetière et constatée ailleurs [(tombeau de Philippe de France (mort en 1161) à Notre-Dame de Paris] - [Ossuaire de Cocherel (Eure)]. De fabrication courante au Xlle-Xllle et au début du XlVe, destinés aux usages domestiques, ornés de traits ou bandes rouges parallèles verticaux, ces vases de petites dimensions (haut. 124-126 mm - diamètre panse : 119-117 mm, ouverture du col : 94 mm) sont classiques et bien connus, et perforés au moment de l'inhumation. Ils ont alors un rôle funéraire accidentel. M. de CLAIRAMBAULT se demandait si cet usage n'était pas imité du paganisme. L'Académie des Inscriptions, par l'intermédiaire de M. LANCELOT, répondit que « l'eau bénite devait empêcher les démons de s'approcher du corps, l'encens était utilisé pour éloigner les mauvaises odeurs, et les charbons pour désigner que ce terrain ne doit plus servir aux travaux ordinaires ». Ed. SALIN, archéologue spécialiste de ces époques mérovingiennes, y voit la christianisation de coutumes païennes par apport du charbon, d'eau lustrale (eau bénite) et l'emploi de l'encens. En ce qui concerne la petite fiole, au long col d'étain, vraisemblablement, il s'agissait d'une de ces ampoules de plomb dans laquelle on rapportait de pèlerinage au Moyen-Age, un peu d'huile sainte des lampes allumées dans les sanctuaires célèbres. La panse aplatie, souvent sur un pied bas, ces ampoules dont la forme n'a guère varié depuis l'époque mérovingienne, étaient conservées comme reliques protégeant des maladies et pour exorciser, ce qui explique leur présence dans les tombes. Bien sûr, à toutes les époques, les bières de bois ont été utilisées et les inhumations en pleine terre encore plus fréquemment. Mais la formes des sarcophages est un indice indubitable. Ces études de fouilles représentent un travail savant pratiqué en début du XVIlle siècle par. un érudit. Les fouilles faites en 1937 à CHARTRES, en 1957 et 1959 à SAINT-DENIS (découverte des bijoux de la reine Arnégonde, femme de Clothaire ler, morte vers 565-570) précisent et appuient des recherches qui n'ont pas eu en leur temps, la renommée méritée. Pierre de CLAIRAMBAULT, contribue à l'instruction du fils et des petits-fils de Louis XIV, devient généalogiste des Ordres du Roi, constitue une magnifique collection de documents historiques classés en recueils, et particulièrement sur l'ordre du Saint-Esprit. Après sa mort, cette collection est déposée par son neveu à l'ordre du Saint-Esprit (1755), puis en 1772, au Couvent des Grands Augustins. Le 19 juin 1792, une partie de la collection, 600 volumes, fut brûlée place Vendôme, comme « appartenant aux ordres de chevalerie et à la noblesse ». Le reste fut transféré à la Bibliothèque nationale et mal classé. Les pièces épargnées de cette collection ont été réunies en 129 volumes - mais ce mémoire et les interventions à l'Académie des Inscriptions de l'époque ne sortiront de l'ombre qu'en* 1965, ces dernières interventions démontrant combien, alors, l'intérêt de ces découvertes n'avait pas été reconnu! |

|

Dessin d'un pot.

|

|

|

|

|

Texte établi d'après mémoires de la Fédération des Stés Historiques de Paris et d'Ile-de-France par Robert DAUVERGNE - 1965-66.

|